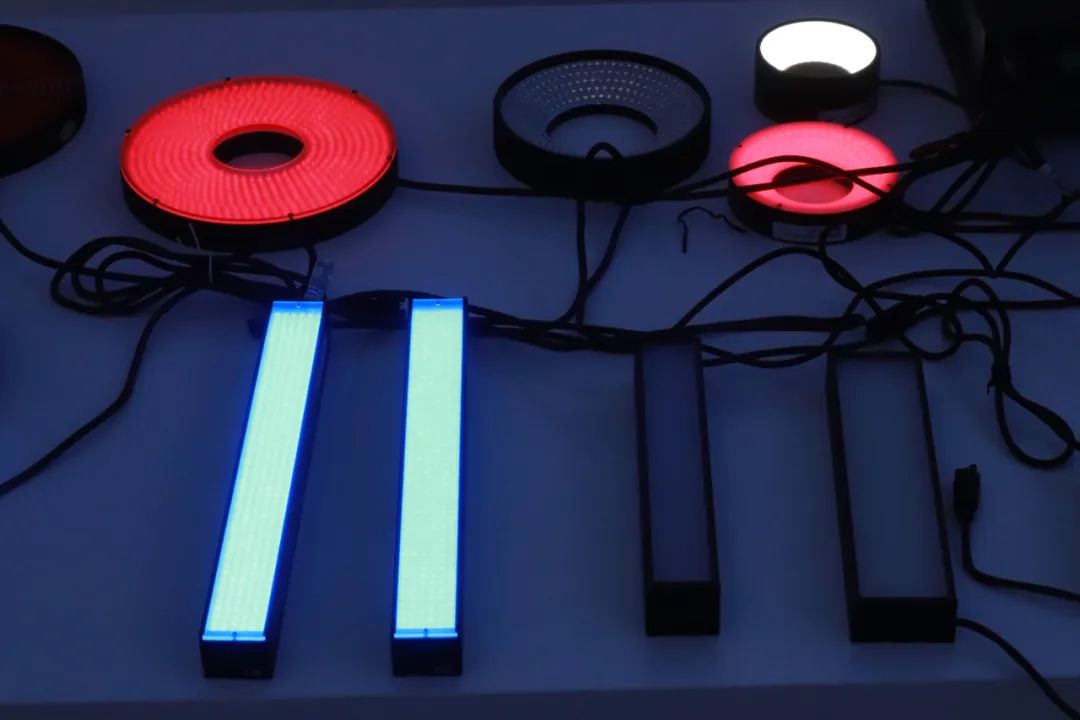

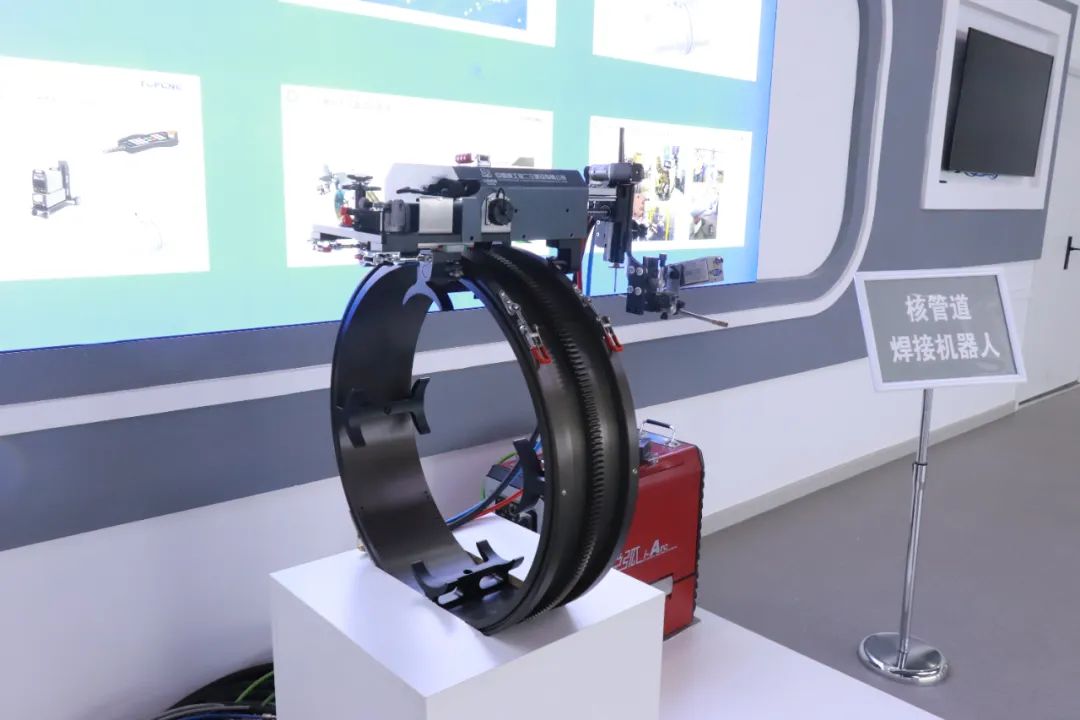

小巧高效的核管道焊接机器人,通过卫星遥感技术守望自然资源的“科技天眼”、形态各异的机器人视觉光源、为机械手装上“大脑”的微数控系统、行人可一键报警的智慧灯杆……在赤峰·中关村信息谷科技创新基地,各类创新产品云集。充满活力的创新企业好似一粒粒种子,正在汇聚融合、开花结果。

2021年春天,赤峰·中关村信息谷科技创新基地正式运营,坐标松山,成为中关村信息谷在全国打造的第31个项目园。尽管相隔千里,却并不妨碍松山区与中关村“携手同行”。

基地一头连着中关村——我国第一个国家级高新技术产业开发区和国家自主创新示范区,承担起向全中国播撒创新种子、辐射创新资源、移植创新体系的使命。另一头连着赤峰松山——区位优势突出、人力资源丰富、职业教育发达,是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽,中关村在这里找到了创新资源转化的新平台。

自运营以来,中关村的专业团队“带土移植”至松山,松山区则高位嫁接中关村的“创新基因”,双方对基地共建共管共运营,致力于构建具有地区特色的类中关村创新创业生态系统,向着京蒙协作创新示范标杆,蒙东、冀北、辽西信息科技产业新地标进军。

“目前基地初步形成了智能制造、信息技术产业微集群,中关村的创新基因正在松山生根发芽。”赤峰·中关村信息谷科技服务有限公司党支部书记李宪国说。

在科技创新基地,创新种子正茁壮成长。

目前,基地已经引进57家企业,其中2家在2021年收入突破1000万元。目前基地拥有1家上市公司全资子公司、4家国家高新技术企业、8家国家科技型中小企业,累计取得知识产权超过100项。

基地一诞生,就如一个“磁力场”,引来创新要素高效聚集,助推企业高质量发展。

作为首批入驻企业,内蒙古崇正科技有限公司总经理樊荣民感触颇深:“2021年11月给客户研发一款焊料回收智能装置时,在图像识别方面遇到了瓶颈,基地便帮助对接了北京中关村的百度研发团队。目前产品已应用到四川夹江核能项目部及甘肃嘉峪关产业园。”

在科技创新基地,创新正在催生发展新动能。

在崇正科技产品展示厅,总经理樊荣民不厌其详地介绍了管道全位置焊接机器人。它的投产应用,结束了中国同类设备依赖外国进口的历史,并解放了人力,提高了生产效率和产品品质。“以前人工焊接直径1088毫米的管道得用15-20天,现在机器人只用2天,合格率也从98%提高到了100%。”樊荣民说。

在与崇正科技相望不足百米的另一栋楼里,计德福和他的团队正在探索“科技兴农”的更多可能性。

“使用这套系统,一个人就可以轻松管理一口井所能浇灌的所有大田。”走近设备,轻触按钮,赤峰市恒联晟科技有限公司总经理计德福作了示范。凭借技术优势,恒联晟智能水肥一体化灌溉系统已为通辽、赤峰、乌兰察布客户共2万余亩大田提供服务,助力实现马铃薯、玉米等农作物增产约8%。目前,该企业正与中国农科院研究员李少昆团队进行第三代产品研发,探索更高的增产纪录。

循着创新气息来到赤峰航天宏图信息技术有限公司,技术员华海东正在检查林草长制智慧管理平台系统。通过遥感、物联网等技术,系统可实现对自然资源的动态化监测监管与大数据统筹管理。“以险情预警为例,从持续更新、覆盖大范围林草区域的遥感卫星影像中,可以发现地物变化的异常情况,比如着火、砍伐等,从而进一步提升灾情预警、处置、态势研判等各环节的能力”,华海东说。公司自2021年入驻以来,营业额已达到3200万元。

在科技创新基地,“内循环”的创新生态系统正在构建。

正午的阳光照进这个创业者和企业家的聚落,草木葱茏、池水逶迤、花香馥郁。11栋产业楼或比肩而立,或隔路相对,在触目皆是的玻璃幕墙里你中有我、我中有你。

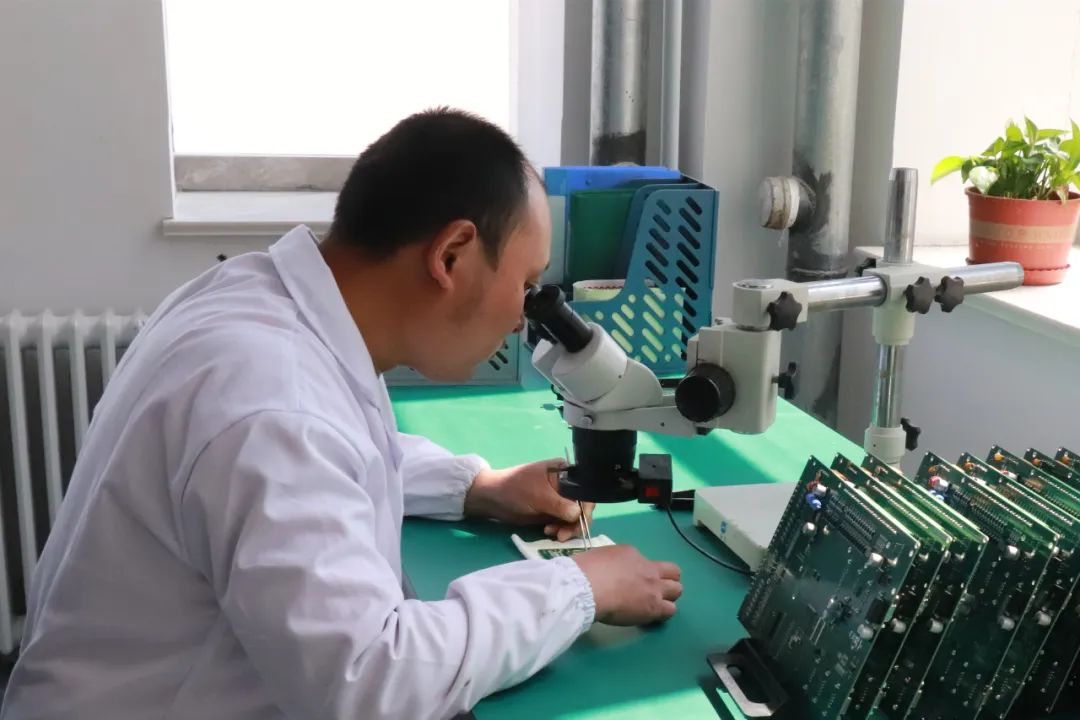

日前,计德福走进崇正科技SMT车间,看到锡膏机、贴片机、接驳台、回流焊机构成的完整生产线,便萌生了合作意向。此前,公司创新产品的电路板贴片都在北京生产,沟通不便捷、生产周期长、成本较高,“如今一个院里,更省时、更省事,能减少产品创新的时间、资金成本。”在产业链上“手牵手”,优势互补,越来越多的基地企业在“抱团创新”。

良好的发展环境,才能催生创新创业的肥沃土壤。近年来,松山区不断优化营商环境,出台招商引资优惠政策,持续提高行政审批效率,落实一系列减轻企业负担、降低企业成本的政策,助力松山区创新企业“轻装”上阵,经济增长的内生动力得到持续增强。

“在这个基地里,创新,每天都在发生。”李宪国说,“争取做到引进来的大型企业‘顶天立地’,孵化出的小微企业‘铺天盖地’。”